ニュースや社会の授業でよく出てくる「FTA(自由貿易協定)」という言葉。似たような言葉にWTOやEPA、TPPなどがあり、混乱しがちです。

そこで、この記事では、FTAの基本的な意味から歴史や仕組み、日本での取り組み、さらに受験対策としてどんなふうに出題されるかまで、わかりやすく整理し解説します。

FTAとは?基本の意味と定義

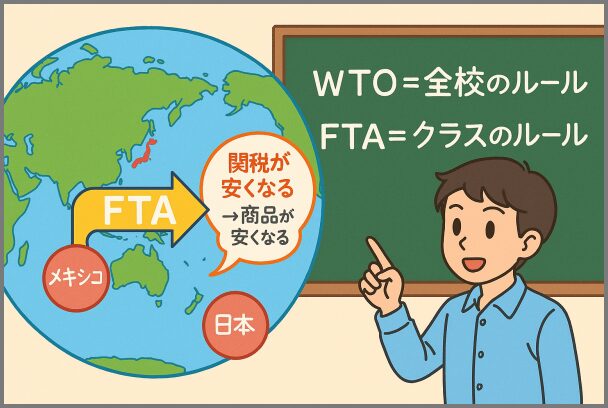

FTA(Free Trade Agreement=自由貿易協定)は、国や地域同士が「お互いに関税を減らして、貿易を自由にしよう」と決める取り決めです。

たとえば日本とメキシコがFTAを結べば、日本の自動車がメキシコで安く売れるようになり、逆にメキシコの農産物が日本に安く入ってきます。

ここで重要なのは、FTAは「世界共通のルール」ではなく、「一部の国同士の取り決め」だということです。世界全体で貿易ルールを定めるのはWTO(世界貿易機関)で、FTAはそれを補完するような存在と言えます。

FTAとWTOの違い

| 項目 | FTA | WTO |

|---|---|---|

| 範囲 | 一部の国や地域 | 世界全体 |

| 内容 | 関税撤廃・削減中心 | 貿易全般のルール |

| スピード | 早い(少人数) | 遅い(全加盟国合意必要) |

ヒロト

ヒロトFTAって、ただの「貿易の協定」ってこと?

コトハ

コトハそうよ。お互いに「もっと安く売ろう、買おう」って約束するの。

ヒロト

ヒロトでもWTOもあるよね?

コトハ

コトハWTOは世界全体。FTAは「仲のいい国同士のルール」って考えるとわかりやすいわ。

ヒカル

ヒカルだから試験では「世界共通=WTO」「部分的=FTA」と整理すると覚えやすいのよ。

FTAの歴史と背景

FTAが広がった背景には、国際貿易の歴史的な流れがあります。

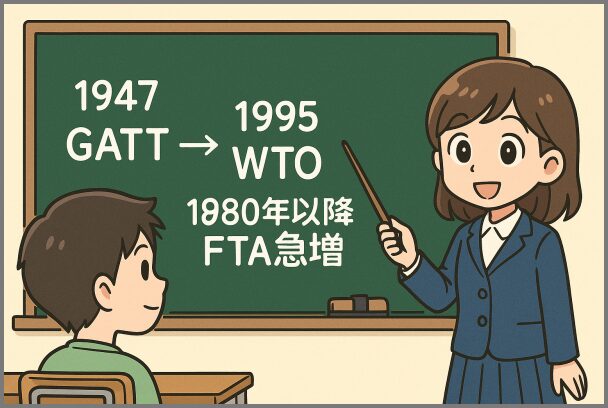

1947年に発足したGATT(関税と貿易に関する一般協定)は、戦後の国際貿易を安定させるために設けられました。その後、1995年にWTO(世界貿易機関)が創設され、加盟国は160か国以上に拡大。世界共通のルールを作る機関として機能しています。

しかし、WTOの交渉は「全加盟国の合意」が必要で、決定までに時間がかかるという弱点がありました。たとえば「ドーハ・ラウンド」と呼ばれる交渉は2001年に始まったものの、20年以上たっても妥結していません。

そこで一部の国々は「もっと早く、柔軟に進めたい」と考え、FTAという小規模・地域的な協定を結ぶようになりました。特に1980年代以降、FTAは世界的に急増し、今では「WTOとFTAが並行して貿易を支える」形になっています。

FTA誕生の歴史的流れ

| 年代 | 出来事 |

|---|---|

| 1947年 | GATT(関税と貿易に関する一般協定)が発足 |

| 1995年 | WTO(世界貿易機関)設立 |

| 1980年代 | 世界各国でFTAが急増 |

| 2000年代以降 | WTO交渉停滞の中、FTAがさらに主流に |

ヒロト

ヒロトWTOがあるのに、なんでFTAが必要になったの?

コトハ

コトハWTOは全員でルールを作るから時間がかかるの。だから一部の国同士で早く決められるFTAが必要になったのよ。

ヒロト

ヒロトなるほど、スピード感の違いなんだね。

ヒカル

ヒカル「WTOの交渉停滞とFTAの増加」という歴史的背景をセットで覚えるといいでしょう。

FTAの仕組みと特徴

FTAの中心は「関税をなくす、または引き下げる」ことです。関税とは、外国から輸入される商品にかけられる税金のこと。関税が下がれば、輸入品が安くなり、消費者はより安く商品を買えるようになります。

例えば、日本がオーストラリアとFTAを結ぶと、オーストラリア産の牛肉が安く日本に入ってきます。その結果、スーパーで売られる牛肉の価格が下がり、消費者にとってはメリットになります。

ただし、良いことばかりではありません。輸入品が増えると、国内の同じ産業(この場合は日本の畜産業)が大きな打撃を受ける可能性があります。そのため、FTAには「メリットとデメリットの両方がある」と理解する必要があります。

また、FTAでは 「原産地規則」 というルールも重要です。これは「その商品が本当に協定を結んだ国で生産されたものか」を確認する仕組みです。原産地証明がないと、関税の優遇を受けられません。

FTAの仕組みと特徴

| 特徴 | 内容 |

|---|---|

| 関税削減 | 貿易品の価格が下がり、消費者にメリット |

| 国内産業への影響 | 輸入品との競争で国内企業や農業が不利になることも |

| 原産地規則 | 協定を結んだ国で生産された商品であることを証明する仕組み |

ヒロト

ヒロトFTAを結ぶと、すぐに商品が安くなるの?

コトハ

コトハそうよ。例えば牛肉やフルーツが安くなるの。でもその分、日本の農家さんは大変になることもあるの。

ヒロト

ヒロトえっ、じゃあいいことばかりじゃないんだね。

ヒカル

ヒカルその通り。「誰が得をして、誰が困るか」という視点を持つとニュース理解や試験対策に役立つのよ。

WTOとの違いを整理する

FTAとWTOはどちらも「貿易を自由にする」ための仕組みですが、そのスケールと目的は大きく異なります。

- WTO:世界160か国以上が加盟する「世界全体のルールづくり」。紛争解決や知的財産権など幅広い問題を扱います。

- FTA:一部の国や地域に限定された「小規模な取り決め」。スピード感があり柔軟ですが、公平性には欠けることがあります。

つまり、WTOは「全校の校則」、FTAは「仲良しグループのルール」とイメージすると覚えやすいでしょう。

WTOとFTAの比較

| 項目 | WTO | FTA |

|---|---|---|

| 対象 | 世界全体 | 一部の国・地域 |

| 内容 | 貿易ルール全般 | 関税削減が中心 |

| メリット | 公平で包括的 | 柔軟でスピーディー |

| デメリット | 決定に時間がかかる | 公平性に欠ける場合あり |

ヒロト

ヒロト結局、WTOとFTAはどっちが重要?

コトハ

コトハ両方大事よ。WTOは土台、FTAは補助的な役割。

ヒカル

ヒカル試験では「包括的=WTO」「限定的=FTA」と整理できれば十分よ。

FTAとEPA・TPPとの違い

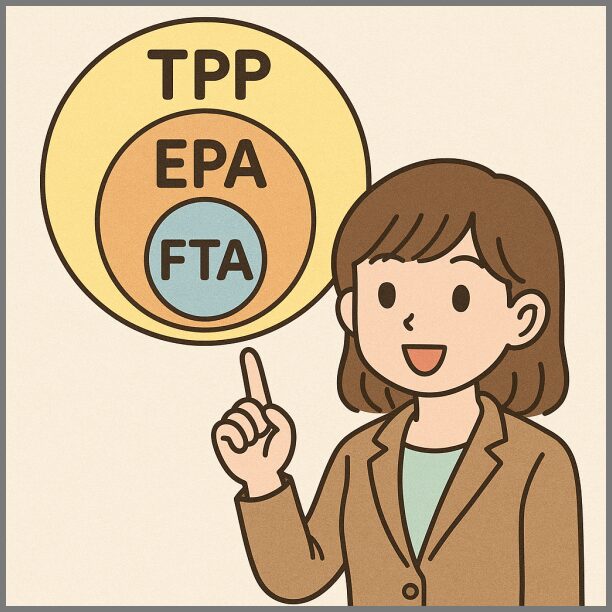

FTAに似た言葉にEPAやTPPがあります。混乱しやすいので整理して覚えましょう。

- EPA(経済連携協定):FTAに加えて、人材交流・投資・知的財産など幅広い分野を含む

- FTA(自由貿易協定):関税や貿易の自由化に限定

- TPP(CPTPP):太平洋地域の多国間EPA。参加国が多く規模も大きい

FTA・EPA・TPPの違い

| 協定 | 内容 | 規模 |

|---|---|---|

| FTA | 貿易の自由化に限定 | 二国間または少数 |

| EPA | 貿易+投資・人材交流など幅広い | 二国間・地域 |

| TPP(CPTPP) | 多国間EPAの代表格 | 11か国以上 |

ヒロト

ヒロトFTA、EPA、TPPって似すぎて混乱する…。

コトハ

コトハFTAは「貿易だけ」、EPAは「もっと広い」、TPPは「みんなでEPA」って覚えるといいわよ。

ヒカル

ヒカル受験でよく問われるのは「EPAはFTAを含む広い概念」と答えられるかどうかね。

FTAのメリットとデメリット

FTAには大きなメリットもありますが、その一方でデメリットも存在します。

メリット

- 輸出入が活発になり経済成長

- 消費者が安く多様な商品を買える

- 国同士の外交関係が強まる

デメリット

- 国内産業(農業や中小企業)が打撃を受ける可能性

- 協定外の国が不利になる「差別的貿易」

- 強い国が有利になりやすく、公平性に欠ける場合がある

FTAの長所と短所

| 観点 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 消費者 | 輸入品が安く買える | 特になし |

| 国内産業 | 輸出が増える | 輸入品と競争で苦境に立つ |

| 国際関係 | 外交が強化される | 協定に入れない国が不利 |

ヒロト

ヒロトFTAって、やっぱりいいことばかり?

コトハ

コトハそうでもないの。輸入品が安くなるのは嬉しいけど、国内の農業が打撃を受けることもあるの。

ヒカル

ヒカルだから、「誰が得して誰が困るか」を考えるのが重要なのよ

日本のFTAの取り組み

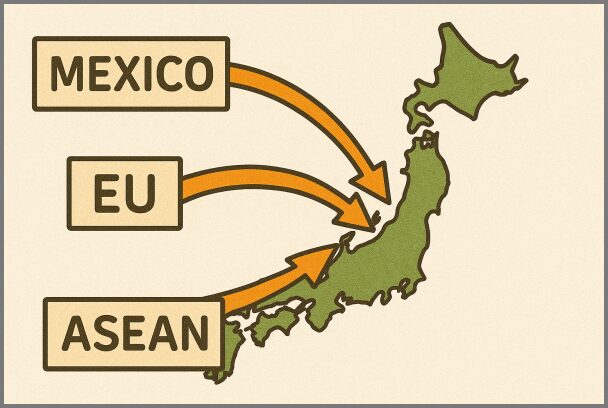

日本も多くのFTAやEPAを結んできました。主な例を紹介します。

- 日本-メキシコFTA:日本初の本格的FTA(2005年発効)。自動車輸出と農産物輸入を柱とした協定。

- 日ASEAN包括的経済連携協定:東南アジア10か国とのEPA。経済全体の結びつきを強化。

- 日EU・EPA:2019年発効。世界のGDPの約3割をカバーする巨大なEPA。

- TPP11(CPTPP):アメリカ抜きで発効した多国間EPA。日本が主導的な役割を果たした。

日本は輸出産業を伸ばす一方で、農業保護との調整に常に苦労してきました。

ヒロト

ヒロト日本もいろんなFTAに入ってるの?

コトハ

コトハそうよ。メキシコ、ASEAN、EU、TPPと幅広いの。

ヒカル

ヒカル受験では「日本初のFTA=メキシコ」「最大規模=日EU・EPA」と押さえると得点しやすいわ。

受験対策:ここを押さえよう

ここでは実際に大学入試や模擬試験に出題された問題を紹介します。

過去問例1(センター試験・地理B)

問題:FTAとWTOの違いについて、正しいものを選べ。

選択肢:

A WTOは世界全体、FTAは一部の国同士

B WTOは二国間協定、FTAは多国間協定

C WTOとFTAは同じ意味

正解:A

解説:FTAは二国間や地域的に結ばれる協定であり、WTOは世界全体で共通ルールを作る機関。

過去問例2(国公立大・論述)

問題:FTAとEPAの違いを説明せよ。(60字程度)

模範解答:FTAは貿易の自由化に限定した協定。EPAはFTAに加え、人材交流や投資など幅広い分野を含む。

解説:EPAはFTAの上位概念。論述では「貿易のみか/包括的か」を区別して書くことがポイント。

過去問例3(私立大)

問題:日本が結んだ初の本格的FTAの相手国はどこか。

正解:メキシコ

解説:2005年に発効した「日メキシコFTA」が最初。受験では「初」「最大」「最新」の事例が問われやすい。

まとめの学習ポイント

- WTOとFTAの違いは「世界 vs 一部」

- EPAはFTAを含む広い概念

- 日本の事例(メキシコ・EU・TPP)は頻出

ヒロト

ヒロト過去問ってどんな形で出るの?

コトハ

コトハ選択肢問題も論述問題もあるわよ。

ヒカル

ヒカル特に「違いの整理」と「日本の事例」を軸にすれば合格点を狙えるわ。

まとめ

FTAは「国と国が結ぶ貿易自由化の約束」であり、WTOやEPAとの違いを整理して覚えることが重要です。ニュース理解だけでなく、入試にも頻出するテーマです。

- WTO=世界全体のルール

- FTA=一部の国同士

- EPA=FTAを含む広い協定

- 日本初のFTA=メキシコ、日本最大のEPA=EU、日本が主導=TPP11

ヒロト

ヒロトFTAって、思ったより奥が深いんだね。

コトハ

コトハニュースにも受験にも直結する知識だから、覚えて損はないわよ。

ヒカル

ヒカル今回の整理をもとに、自分で表や図を書いて復習すると理解が定着するわ。

コメント