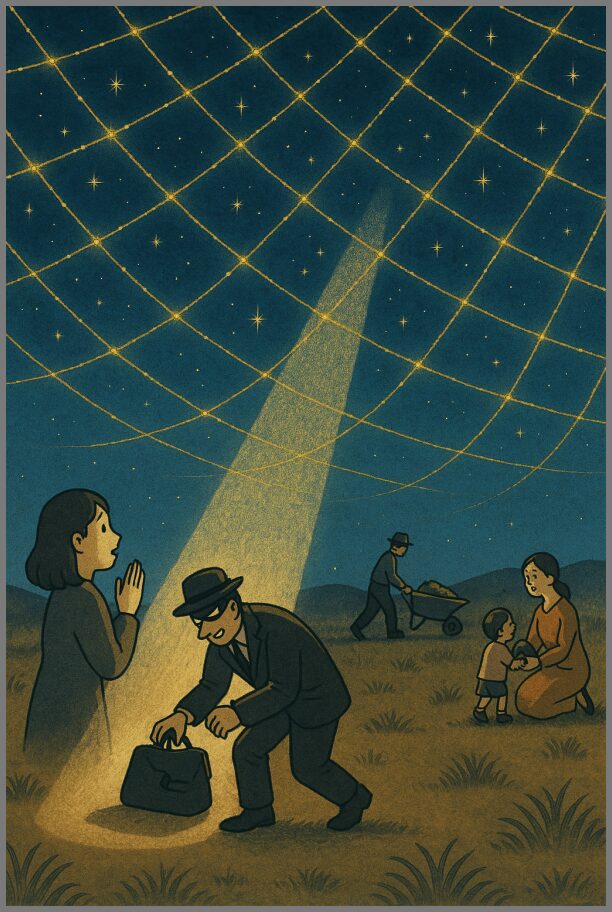

人が見ていなくても、天はすべてを見ている——。

そんな戒めの意味をもつ四字熟語が「天網恢恢(てんもうかいかい)」です。

「悪事は必ずばれる」「正義は必ず報われる」という考え方を、

古代中国の思想家・老子が残した有名な一節から生まれたこの言葉。

現代でも、ニュースや小説、ドラマなどでよく引用されるほど、

“因果応報”や“運命の法則”を象徴する深いメッセージが込められています。

本記事では、

「天網恢恢」の意味・語源・使い方をはじめ、

類義語との違いや英語表現まで、わかりやすく解説します。

ぜひ最後まで読んで、「天網恢恢」という言葉の奥深さを感じてみてください。

ヒロト

ヒロト“天網恢恢”って、なんか怖そうな言葉だね。まるで天が監視してるみたい。

コトハ

コトハヒロト、宿題サボったことも天にバレてるかもよ?

「天網恢恢」の意味とは?わかりやすく解説

「天網恢恢」とは、てんもうかいかいと読み、悪人や悪事を天は決して見逃さない。という意味があります。

天網恢恢の意味を辞書で調べると、このように解説されております。

【天網恢恢の意味】

四字熟語辞典より引用

- 悪人や悪事を天は決して見逃さないということ。

「天網」は天が張っている網ということから、天の道理が厳しくも正しいということのたとえ。

天が張っている網は、非常に大きく、隙間があるように見えるが、何があっても悪は逃がさないということから。

「天網恢恢疎にして漏らさず」を略した言葉。

天網恢恢(てんもうかいかい)とは、

“天の網は広くゆるやかに張り巡らされていても、悪事を決して逃さない”

という意味の四字熟語です。

ここでいう「天」は、神や自然、あるいは人知を超えた正義の力を指します。

つまり、「どんなにうまく隠したつもりでも、悪い行いは必ず明るみに出る」

という因果応報の理(ことわり)を説いた言葉なのです。

もともとは、中国の思想家・老子の『老子(第73章)』に登場する一節で、

「天網恢恢、疎にして漏らさず(てんもうかいかい、そにしてもらさず)」と記されています。

これは「天の網は粗いようでいて、何ひとつ取りこぼさない」という意味で、

正義や真理は、たとえ時間がかかっても最終的に必ず勝つ——

そんな普遍的なメッセージが込められています。

ヒロト

ヒロト“天網恢恢”って、なんか神さまの監視カメラみたいだね。

コトハ

コトハうまいこと言うね。天の網は広くてゆるくても、悪事は逃さないって意味よ。“悪いことは必ずばれる”という戒めの言葉なの。正しい行いを心がけよう、という教えでもあるね。

「天網恢恢」語源・由来|老子の言葉に込められた“天の正義”

天網恢恢の語源や由来は以下のとおりです。

【天網恢恢の語源や由来】

コトバンクより引用

- 中国・戦国時代の「老子」に出てくることばです。原典での言い方は「天網恢恢、疏そにして失わず」。

天の道理には誰も逆らうことができません。天は、人と争うことなく勝ち、何も言わずに人に答えを示し、「こうせよ」と命じなくても人に行動させます。- 天の網は大まか(=恢恢)で粗い(=疎)ように見えますが、悪者をのがしません。これが「天網恢恢疎にして漏らさず」、略して「天網恢恢」です。

天網恢恢(てんもうかいかい)という四字熟語は、

中国の古典『老子(道徳経)』第七十三章に登場する一節、

「天網恢恢、疎にして漏らさず(てんもうかいかい、そにしてもらさず)」

から生まれました。

ここでの「恢恢(かいかい)」は、“広くてゆるやか”という意味。

つまりこの言葉は、

「天が張りめぐらせた大きな網は一見ゆるいようでも、

どんな小さな悪事も、最終的には逃れられない」

という教えを表しています。

老子はこの一節で、人間の行いはすべて“天の法則”のもとにあることを説きました。

表面的な罰や報酬を超えて、

宇宙や自然の中には“善悪のバランスを取る見えざる力”が存在するという思想です。

この考え方は、現代でいう「因果応報」や「カルマの法則」にも通じます。

「今すぐ結果が出なくても、正しい行いは必ず報われる」

——それが“天の正義”として老子が伝えたメッセージなのです。

この語源を知ると、「天網恢恢」という言葉が単なる戒めではなく、

“正義を信じる希望のことば”でもあることが伝わります。

「天網恢恢」の使い方を例文でわかりやすく解説

それでは、「天網恢恢」の正しい使い方を具体的にイメージできるようわかりやすい例文をご紹介します。

ヒロト

ヒロト“天網恢恢”ってどういう場面で使ったりするの?

コトハ

コトハ“天網恢恢”はね、悪事や不正が明るみに出たときや、正義が報われたときに使うの。どんなに隠しても、天の正義は見逃さない——そんな意味があるのよ。

- 悪事や不正が明るみに出たとき

ニュースやSNSなどで「やっぱり天網恢恢だね」とコメントする場面 - 正義が最終的に勝ったとき

誠実な人が報われたときに「天網恢恢だな」と言う - 嘘や隠し事がバレたとき

友人関係などで「嘘は天網恢恢でバレたか」と軽く使う - 因果応報を感じたとき

悪い行いが自分に返ってきたとき - 教訓・格言として使うとき

子どもや部下に「悪事はいつか明るみに出る」と教える文脈で

- 軽すぎる文脈では使わないこと

→「天網恢恢」はもともと老子の格言。冗談のように多用すると、重みが薄れる。 - 「悪事千里」などと混同しないこと

→「悪事千里」は“評判が広まる”であり、「天網恢恢」は“正義が悪を逃さない”。意味が異なる。 - 目上の人には慎重に使うこと

→ 相手の行為を暗に“悪事”と取られかねないため、ビジネスでは慎重に。

「天網恢恢」の例文①

日常会話での使い方

ヒロト

ヒロトあの人、ずっとズルしてたのに、ついにバレたね。

コトハ

コトハまさに天網恢恢だね。悪いことはいつか明るみに出るものよ。

ヒカル

ヒカル“天網恢恢”は、悪事が最終的に暴かれるときに使う四字熟語。正義が勝ったというニュアンスを込めて使います。

「天網恢恢」の例文②

ビジネスや社会的文脈での使い方

ヒロト

ヒロトあの企業の不正、やっと公になったね。

コトハ

コトハ天網恢恢だね。どんなに隠しても、いつか真実は明らかになるんだね。

ヒカル

ヒカル社会ニュースなどで“正義が悪を裁く”文脈に使うと効果的。報道や評論文でもよく見られます。

「天網恢恢」の例文③

教訓や人生訓として使う場面

ヒロト

ヒロトちょっとした嘘なら、バレないかと思ってた。

コトハ

コトハヒロト、それが一番危ないのよ。天網恢恢って言葉、知ってる?

ヒカル

ヒカル“悪事は必ず明るみに出る”という意味で、子どもや後輩への教えとしても使える言葉です。

ポイント

- 「天網恢恢」は悪事・不正が露見したときや正義が報われたときに使う

- 軽い冗談よりも、道徳的・教訓的な文脈に合う

- 「悪事千里」や「因果応報」と合わせて覚えると理解が深まる

「天網恢恢」の言い換え表現を例文を使ってわかりやすく解説

「天網恢恢」は少し堅い表現なので、日常では同じ意味をもつやわらかい言葉に置きかえて使うこともできます。

ここでは、会話の中でも自然に使える2つの言い換え表現を紹介します。

【天網恢恢の言い換え表現】

言い換え①:悪いことは必ずバレる

言い換え②:正義は必ず報われる

「悪いことは必ずバレる」の例文

「悪いことは必ずバレる」は、もっともシンプルで使いやすい言い換えです。

“どんなに隠しても、悪いことは明るみに出る”という「天網恢恢」の本質をそのまま伝えられます。

ヒロト

ヒロトテストのカンニングって、うまく隠せばバレないのかな?

コトハ

コトハ何言ってるの!悪いことは必ずバレるわよ。

ヒカル

ヒカル“天網恢恢”を日常風に言うなら、この言い回しがいちばん自然です。

「正義は必ず報われる」の例文

「正義は必ず報われる」は、「悪を罰する」よりも「善を称える」方向の言い換えです。

「天の網が悪を逃さない=正しい人は最終的に報われる」というポジティブな面を表現できます。

ヒロト

ヒロトあの人、ずっと真面目に働いてきて、やっと評価されたね。

コトハ

コトハええ、“正義は必ず報われる”って、まさに天網恢恢の精神よね。

ヒカル

ヒカル“天網恢恢”は罰だけでなく、正義の勝利を表すことばとしても使えるんです。

「天網恢恢」の類義語・似た意味の言葉

「天網恢恢」と似た意味をもつ言葉には、悪事はいつか明るみに出る・行いは自分に返ってくるといった“因果の法則”を示す表現がいくつかあります。

それぞれの意味とニュアンスの違いを見てみましょう。

類義語一覧

| 類義語 | 読み方 | 意味 | ニュアンスの違い |

|---|---|---|---|

| 因果応報 | いんがおうほう | 善悪の行いは、必ず自分に返ってくるという仏教的思想 | 自分の行動の結果を強調する |

| 自業自得 | じごうじとく | 自分のした行いの報いを自分で受けること | 自分の責任・報いを強調 |

| 悪事千里 | あくじせんり | 悪い評判はすぐに世間に広まるという意味 | 評判の広がりを強調(人の口による拡散) |

| 天罰覿面 | てんばつてきめん | 天の罰がすぐに下ること | 即効的な報い・罰のニュアンス |

| 正義必勝 | せいぎひっしょう | 正義は最後には必ず勝つという意味 | ポジティブな方向の結果を強調 |

これらの似た意味をもつ言葉の中から以下の3つの言葉の例文を紹介します。

「因果応報」の例文

「因果応報」は、善悪の結果は必ず自分に返るという意味をもちます。

過去の行動が良くも悪くも自分に返ってきたときに使います。

ヒロト

ヒロト前に人をだました社長、結局その会社も倒産したんだって。

コトハ

コトハまさに因果応報ね。自分の行いは、いつか自分に返ってくるものよ。

ヒカル

ヒカル“因果応報”は、善悪の行いの結果を受けるという意味で、“天網恢恢”と根底は同じ思想です。

「自業自得」の例文

「自業自得」は、自分の行いが原因で自分が苦しむことを意味します。

自分のミスや行動が原因で結果が生じたとき。

ヒロト

ヒロトあの人、ずっと無理して働いて、とうとう体を壊したらしいよ。

コトハ

コトハ心配だけど、自業自得って言葉もあるからね。やっぱり無理はよくないわね。

ヒカル

ヒカル“自業自得”は、自分の行動の結果を自分で受けること。“天網恢恢”と同じく、因果の結果を表す言葉です。

「悪事千里」の例文

「悪事千里」は、悪い評判はすぐに広まるということを意味します。

不正・噂・ニュースなど、人に知られてしまうとき。

ヒロト

ヒロトあの学校の不正、もうネットで拡散されてるよ。

コトハ

コトハ悪事千里だね。悪い評判は、ほんの一瞬で広まるものなのよ。

ヒカル

ヒカル“悪事千里”は、人の口によって悪い噂がすぐ広がること。“天網恢恢”が“天の報い”なら、こちらは“社会の反応”です。

ポイント

- 「因果応報」=善悪の結果は必ず自分に返る

- 「自業自得」=自分の行いが原因で自分が苦しむ

- 「悪事千里」=悪い評判はすぐに広まる

どれも「天網恢恢」とつながる“行動の報い”を表すが、

焦点(天・自分・社会)がそれぞれ異なるのがポイント。

「天網恢恢」の対義語

「天網恢恢」には、“天の網は悪事を逃さない”という意味があるため、

明確な対義語は存在しません。

しかし、あえて反対の意味をもつ言葉を挙げるなら、

“束縛を受けず、自由自在に行動する”ことを表す四字熟語が近いといえます。

ここでは、その代表的な2つを紹介します。

【天網恢恢と反対の意味をも言葉】

①逍遥自在(しょうようじざい):束縛されず、のびのびと自由に振る舞うこと。

②神出鬼没(しんしゅつきぼつ):姿を見せたり消したりして、自由に現れること。

「逍遥自在」の例文

「逍遥自在」とは、

“束縛されず、のびのびと自由に振る舞う”という意味の四字熟語です。

天の網に捕らえられることなく、どこまでも自由に行動するようなイメージを持ちます。

ヒロト

ヒロトあの画家、毎日好きな時間に描いて、気が向いたら旅に出るんだって。

コトハ

コトハまさに逍遥自在ね。誰にも縛られず、自由に生きてる感じがする。

ヒカル

ヒカル“逍遥自在”は、自由奔放に行動する様子を表す言葉。“天網恢恢”が秩序や正義を象徴するのに対して、こちらは“自由”を象徴しています。

「神出鬼没」の例文

「神出鬼没」とは、

“姿を見せたり消したりして、自由に現れること”を意味します。

「天の網をすり抜けるように、誰にも捕まらない存在」という点で、

“天網恢恢”とは真逆の印象を与える表現です。

ヒロト

ヒロトあの人、どこにでも現れるのに、すぐいなくなるね!

コトハ

コトハほんと、神出鬼没! 天網恢恢の“網”もすり抜けそうね。

ヒカル

ヒカル“神出鬼没”は、自由さや機敏さを強調する言葉で、“天の正義”とは対照的な概念です。

「天網恢恢」の英語表現

「天網恢恢(てんもうかいかい)」は、英語では直訳も可能ですが、

多くの場合はことわざ的な表現に言い換えられます。

ここでは代表的な3つの英語表現を紹介します。

【天網恢恢の英語】

①Heaven’s net is wide, but nothing escapes.:天の網は広いが、何も逃れられない。

②Evil deeds will be found out.:悪事は必ずばれる。

③What goes around comes around.:自分の行いは巡り巡って自分に返ってくる。

「Heaven’s net is wide, but nothing escapes.」の例文

Heaven’s net is wide, but nothing escapes.(天の網は広いが、何も逃れられない)

中国の老子の言葉「天網恢恢、疎にして漏らさず」の英訳です。

古風で文学的な響きを持ち、格言や引用文でよく使われます。

ヒロト

ヒロトニュースで不正が発覚したって聞いたけど、ずっと隠してたんだよね?

コトハ

コトハ"Heaven’s net is wide, but nothing escapes."(天の網は広いが、何も逃れられない)って言うことね。

ヒカル

ヒカルこの言葉は『老子』の原文を英訳した表現で、“どんな悪事も最終的には暴かれる”という深い教えを伝えています。

「Evil deeds will be found out.」の例文

Evil deeds will be found out.(悪事は必ずばれる)

日常会話で使える最もシンプルな英訳です。

“悪事は必ず明るみに出る”という「天網恢恢」の核心を、ストレートに表しています。

ヒロト

ヒロト隠しごとをしてて、誰も気づかないと思ってたけど…やっぱりバレた。「

コトハ

コトハ"Evil deeds will be found out."(悪事は必ずばれる)っていうことね。

ヒカル

ヒカル“天網恢恢”を英語で最もシンプルに伝えるならこの言葉。日常会話やSNSでも使える自然な表現です。

「What goes around comes around.」の例文

What goes around comes around.(自分の行いは巡り巡って自分に返ってくる)

こちらはネイティブがよく使う表現で、

「因果応報」や「天網恢恢」とほぼ同じ意味で使えます。

少しカジュアルで、会話やSNS投稿にも向いています。

ヒロト

ヒロトAさん、いつも人に優しくしていたから、みんなから助けられてたね。

コトハ

コトハ"What goes around comes around."(自分の行いは自分に返ってくる)って言うことよね。

ヒカル

ヒカルこれは“因果応報”や“天網恢恢”と同じ意味で、英語では善悪どちらの結果にも使われます。

ポイント

- 「Heaven’s net is wide, but nothing escapes」=格言的・文学的

- 「Evil deeds will be found out」=日常的・直接的

- 「What goes around comes around」=カジュアル・汎用的

→ いずれも「悪事は逃れられず、正義は報われる」という“天網恢恢”の精神を英語で表す表現です。

「天網恢恢」は“正義は必ず報われる”という教え

「天網恢恢(てんもうかいかい)」は、

古代の思想家・老子が説いた言葉で、“天の網はゆるやかに見えても、悪事を決して逃さない”という意味を持ちます。

この四字熟語は、

「悪事は必ずばれる」「正義はいつか報われる」という、

時代を超えて通じる普遍的な真理を伝えています。

私たちの社会でも、嘘や不正が露見したり、

真面目に努力してきた人が報われたりするとき、

この言葉の重みを感じる瞬間がありますね。

この記事のまとめポイント

- 「天網恢恢」とは、悪事を逃さない天の正義を表す四字熟語

- 出典は『老子』第73章「天網恢恢、疎にして漏らさず」

- よく使う場面:不正・悪事・因果応報・正義の勝利

- 類義語:因果応報/自業自得/悪事千里

- 反対の意味をもつ言葉:逍遥自在/神出鬼没

- 英語では “Evil deeds will be found out” や “What goes around comes around” と言える

「天網恢恢」という言葉は、単に“罰を与える”という厳しさだけでなく、

“正義を信じて生きよう”という希望のメッセージも含んでいます。

日々の行動を正しく重ねていけば、きっと天は見ている——

それが、この言葉が伝える本当の教えです。

コメント