国際社会のニュースでしばしば耳にするWTO(世界貿易機関)。

貿易のルールを作っている機関らしいけど、具体的に何をしているの?

受験に出るときはどこに注目すればいいの?

そんな疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。

本記事では、WTOの意味や歴史から、現在の活動、日本との関わり、さらには受験での覚え方まで、徹底的にわかりやすく解説します。中高生や一般の学習者が知識を整理できるよう、表やイラストのイメージ、会話形式も交えてご紹介します。

WTO(世界貿易機関)とは?

WTOの正式名称と意味

【WTOの意味】

外務省より引用

- WTO(世界貿易機関:World Trade Organization)は、ウルグアイ・ラウンド交渉の結果1994年に設立が合意され、1995年1月1日に設立された国際機関です。WTO協定(WTO設立協定及びその付属協定)は、貿易に関連する様々な国際ルールを定めています。

WTOはこうした協定の実施・運用を行うと同時に新たな貿易課題への取り組みを行い、多角的貿易体制の中核を担っています。

WTOとは「World Trade Organization」の略称で、日本語では「世界貿易機関」と呼ばれます。1995年に発足し、現在は世界の大半の国が加盟しています。加盟国数は160以上にのぼり、世界貿易の95%をカバーしています。

ヒロト

ヒロトWTOってニュースでよく聞くけど、結局どういう組織なの?

コトハ

コトハ簡単に言えば、国と国の貿易を公平に行うためのルールを作っている国際機関よ。加盟国が集まって、輸入制限や関税の問題を話し合ったり、トラブルを解決したりするの。

ヒカル

ヒカルその通り。もっと言うと、WTOは“貿易の司令塔”であり、“裁判所”でもあります。自由貿易を推進するだけでなく、不当な差別やルール違反があった場合に調整する役割もあるのです。

設立の目的と基本理念

WTOの基本理念は「自由で公正な貿易」を実現することです。各国が得意な分野を活かし、不足するものを輸入し合うことで、資源が効率的に使われ、消費者も恩恵を受けられるという考え方に基づいています。

ただし、貿易には摩擦がつきものです。国内産業を守るために高い関税をかける国や、不公正な輸入制限をする国もあります。そこで、WTOは「自由な貿易」と「公平な競争」を両立させるために存在しています。

GATTとの違い(WTO誕生の背景)

WTOが生まれる前は「GATT(関税および貿易に関する一般協定)」が中心でした。GATTは戦後の復興を支えましたが、常設機関ではなかったため法的拘束力に欠け、紛争解決も不十分でした。

その限界を補う形で1995年に誕生したのがWTOです。WTOは常設機関であり、より強力なルールと紛争解決システムを持っています。

表:GATTとWTOの比較

| 項目 | GATT | WTO |

|---|---|---|

| 発足 | 1948年 | 1995年 |

| 性格 | 協定(条約) | 常設の国際機関 |

| 機能 | 貿易自由化推進 | 貿易自由化+紛争解決+監視機能 |

WTOの歴史と背景

第二次世界大戦後の国際貿易

戦後、国際社会は二度と戦争を起こさないために「経済的な結びつき」を強める方向へ進みました。そのための仕組みとして登場したのがGATTであり、そこからWTOへとつながります。

GATTの役割

GATTは関税引き下げを進め、国際貿易の拡大に大きく貢献しました。しかし、農業やサービス分野などが対象外であったり、紛争解決が不十分だったりという問題を抱えていました。

WTO設立までの経緯

1986年から1994年にかけて行われた「ウルグアイ・ラウンド」の交渉で、GATTを拡充した新しい仕組みを作ることが決まり、1995年にWTOが正式に発足しました。

ヒロト

ヒロトなんでわざわざGATTからWTOに変えたの?

コトハ

コトハGATTはあくまで“協定”で、法的な力が弱かったの。だから違反しても強制できないことが多かったのよ。

ヒカル

ヒカルそうね。WTOはその欠点を補って“貿易の国連”のような存在になったのです。だから加盟国に対して強い拘束力を持つことができるんです。

WTOの役割と機能

WTOの役割は大きく「①ルールを作る」「②ルールを守らせる」「③交渉の場を提供する」「④監視・支援する」の4本柱です。さらに分野別の下位協定・委員会が具体の運用を支え、開発途上国への配慮や技術支援も制度化されています。

3つの基本原則:最恵国待遇・内国民待遇・透明性

- 最恵国待遇(MFN):ある国に与えた有利な待遇は、原則すべての加盟国に自動的に拡大。差別を避け、公平な競争を担保します。

- 内国民待遇(NT):輸入品・外国サービスを国内品と同等に扱う。関税後の“見えない壁”(規格・表示・税)の差別を抑制。

- 透明性:制度変更の通報(ノーティフィケーション)義務や貿易政策審査で、ルール運用を見える化します。

分野別に“具体のルール”を担う主要協定

WTOは“単一約束”の枠組みの中で、以下の下位協定が分野ごとの細則を定めています。

| 分野 | 主要協定・委員会 | 何を定める? | 試験で混同しがち |

|---|---|---|---|

| 物品 | GATT | 関税、数量制限の原則(原則禁止)、セーフガード・反ダンピングなど | 「GATT=協定」「WTO=機関」 |

| サービス | GATS | サービス貿易の自由化、各国の約束表(スケジュール) | “モノ”と“サービス”の違い |

| 知的財産 | TRIPS | 特許・商標・著作権などの最低保護基準 | 途上国の移行期間がある |

| 衛生・植物検疫 | SPS | 食品安全・動植物検疫の科学的根拠 | TBTと用途が違う |

| 貿易の技術的障害 | TBT | 規格・認証・表示など“基準”の妥当性 | SPSと範囲が違う |

| 政府調達 | GPA(複数国協定) | 政府調達市場の開放(参加国のみ拘束) | “任意参加”である点 |

SPSとTBTの違い

SPS:健康・検疫(Sanitary/Phytosanitary)=科学的根拠が必須。

TBT:規格・認証・表示など一般の技術規制=不必要な貿易障害の回避が焦点。

紛争解決(DSU)の流れ:ルールを“守らせる”仕組み

WTOの“強み”が紛争解決理解(DSU)です。おおまかな流れは次のとおり。

- 協議要請(まずは話し合い)

- パネル設置・審理(第三者が事実関係とルール適合性を判断)

- 上級委員会での審査(法適用の再検討)

- 裁定採択(原則全会一致で採択)

- 履行(違反措置の是正、不履行時は譲許停止=報復も可)

交渉の場としての機能:多角的・共同イニシアチブ

WTOは多角的交渉で関税やルールの更新を進めます。全会一致が原則のため停滞する場面もありますが、近年は共同声明イニシアチブ(JSI)と呼ばれる参加国有志の協議(電子商取引、投資円滑化等)も進展。多角主義の補完として機能しています。

監視・透明性:貿易政策審査(TPRM)と通報

- TPRM(貿易政策審査機構):主要国は定期的に貿易政策の透明性を報告。相互レビューで“抜け道”を可視化します。

- 通報義務:補助金、SPS/TBT規則、セーフガード発動などの変更はWTOへ通知。予見可能性を高め、無用な紛争を防ぎます。

例外・セーフガード等:自由と“公正”の両立装置

- 一般例外(GATT20条):公衆の道徳、健康保護、資源保全など正当目的のための措置。ただし“濫用防止(恣意的差別の禁止)”が条件。

- 安全保障例外(GATT21条):国家安全保障に関わる場合の例外。

- セーフガード:急増輸入で国内産業に大きな損害が出る場合の一時的輸入制限(補償交渉がセット)。

- 反ダンピング・相殺関税:不公正な廉売や補助金に対処する措置。手続の厳格さが鍵。

開発途上国配慮(S&DT)と技術支援

- S&DT(Special and Differential Treatment):移行期間の延長、義務の柔軟化、技術協力など。

- 能力構築(キャパシティ・ビルディング):通報作業、検疫体制、知的財産執行など、制度運用に必要な“行政能力”を育てる実務支援。

これにより“ルールは同じでも、履行の道のりは配慮する”という公平性が担保されます。

加盟・履行の支援:アクセッションとコミットメント

新規加盟国は、モノ・サービスごとの譲許・約束表を二国間・作業部会で詰め、WTOルールに整合的な国内法整備を進めます。加盟後も“通知・審査・技術協力”の循環で履行を継続改善します。

ヒロト

ヒロトWTOって“ルール作りの場”って聞くけど、具体的に何してるの?

コトハ

コトハまず“公平な競争”の3原則(最恵国・内国民・透明性)を守る枠組みを整えて、分野別協定(物品・サービス・知財・SPS/TBT)で具体の運用を決めるの。違反があれば紛争解決で正すのよ。

ヒカル

ヒカルさらに、貿易政策審査(TPRM)や通報で“見える化”、S&DTで途上国を支え、セーフガードや例外規定で“自由と公正”を両立させている。つまり“決める・守らせる・監視する・支援する”がセットになっています。

現在のWTOの活動と課題

多角的貿易体制の維持

WTOは「自由で公正な貿易」を守るために、多国間交渉を重ねてきました。しかし、近年はアメリカや中国といった大国間の摩擦が深刻化し、交渉が停滞しています。各国が自国産業を守ろうとする「保護主義」の流れが強まっているため、WTOの存在意義が問われています。

紛争解決機能の停滞

WTOの大きな強みは「紛争解決手続き」でした。加盟国間での貿易摩擦を中立的に裁く“貿易の裁判所”として機能してきましたが、2019年以降、この機能が実質的に停止しています。

原因は、アメリカがWTOの上級委員の任命を拒否し、裁判官が不足してしまったためです。その結果、加盟国が訴えても判決が下せない状態が続いており、WTO改革が世界的な課題となっています。

デジタル貿易・電子商取引への対応

インターネットやデジタル技術の発展により、電子商取引(eコマース)が急速に拡大しました。ソフトウェアやオンラインサービス、デジタルコンテンツの国際取引が増えていますが、従来の関税や規制のルールでは対応できない面があります。

現在、WTOでは「電子商取引ルール作り」をめぐる交渉が進められており、デジタル時代にふさわしい国際ルールをどう整備するかが焦点となっています。

環境問題と持続可能な貿易

近年は「環境と貿易」をどう両立させるかも議題となっています。たとえば、再生可能エネルギーや脱炭素社会に向けた政策が、国際貿易にどう影響するのか。

カーボン税や環境規制は、自由貿易の理念と衝突する場合もあるため、WTOのルール作りが重要な役割を果たしています。

今後の展望

WTOは依然として「国際貿易の中心的な機関」ですが、米中対立や保護主義、デジタル経済への対応など課題が山積しています。今後は、紛争解決制度の改革や電子商取引ルールの整備、環境と調和した新しい貿易の形を模索することが不可欠です。

ヒロト

ヒロトWTOって、ちゃんと機能してるの?ニュースで“紛争解決が止まってる”って聞いたけど…

コトハ

コトハそうなの。アメリカが裁判官の任命を妨げてるから、上級委員会が動けなくなってるのよ。だから“貿易の裁判所”としての役割が弱まっているの。

ヒカル

ヒカルそれに加えて、デジタル貿易や環境問題みたいに、新しい課題も増えていいます。WTOは大きな岐路に立たされていると言えるでしょう。

日本とWTOの関わり

日本の加盟と意義

日本は1955年、GATTに加盟しました。敗戦からの復興を進めていた日本にとって、国際的な貿易ルールに参加することは「輸出主導型経済」を成長させる大きな転機となりました。

その後、1995年にGATTがWTOへ発展的に移行すると、日本も自動的に加盟。世界第3位の経済大国として、WTO交渉において大きな発言力を持つようになりました。

日本が関わった主要なWTO案件

日本は輸出入が多いため、WTO紛争解決の利用経験も豊富です。代表的なものを整理すると以下の通りです。

| 年 | 事案 | 概要 | 分野 |

|---|---|---|---|

| 1997年 | 日本—酒税事件 | 日本の酒税法が輸入ウイスキーに不利との指摘。是正勧告に従い税制を改正。 | 内国民待遇違反 |

| 2003年 | 日本—農産物の輸入規制 | コメ・果物の検疫に科学的根拠が不十分と判断。SPS協定違反を指摘され改善。 | SPS |

| 2004年 | 日本—鉄鋼セーフガード | 日本が発動した鉄鋼輸入制限が不当とされる。撤廃を余儀なくされる。 | セーフガード |

| 2015年 | 日本—韓国向け水産物輸入規制 | 福島第一原発事故後の規制。WTOでは韓国勝訴、日本の逆転敗訴。 | SPS |

注目ポイント:日本は「輸入規制」「セーフガード」など国内産業保護を目的とした措置が、WTOルールと衝突するケースが多いです。これは「自由貿易」と「国内保護」のバランスの難しさを示しています。

日本の立場と戦略

日本は「自由貿易推進派」として、米中摩擦や保護主義の高まりのなかでもWTO体制を支持してきました。特に、

- 紛争解決機能の回復を求める姿勢

- 電子商取引ルールづくりで積極的な発言

- 環境と貿易の調和(再生可能エネルギー、脱炭素政策)

などで主導的役割を果たしています。

また、日本は日米欧3極で連携し、中国の国有企業補助金問題などに対応しようとしています。

日本企業や生活への影響

WTOの存在は、日本企業や消費者の生活にも大きな影響を与えています。

- 企業への影響

- 自動車・電子機器など輸出企業にとって、関税引き下げや市場開放は追い風。

- 農業分野では、輸入圧力が強まり国内保護政策が制約される場合も。

- 消費者への影響

- 海外の農産物や製品を安価に購入できるようになった。

- 一方で「食の安全」「国内産業の空洞化」といった課題も生じている。

日本にとってのWTO

日本にとってWTOは、

- 経済成長の基盤を支える「自由貿易の守り手」

- 国内産業保護との折り合いを求める「調整の場」

- 国際ルール形成に積極的に関与できる「外交の舞台」

といえます。

ヒロト

ヒロト日本ってWTOでどんな立場なの?

コトハ

コトハ基本的には“自由貿易を推進する立場”ね。自動車や電機の輸出が多いから、貿易ルールの安定が大事なのよ。

ヒカル

ヒカルでも、農業や食品安全の問題では国内保護と衝突することもあります。日本は“攻めの貿易”と“守りの産業”の両立を常に考えながらWTOに関わっています。

受験で出るWTOの覚え方とポイント

例題①(センター試験 世界史B 2014年 本試験より)

問題:1995年に発足し、関税引き下げや貿易の自由化を推進する国際機関の略称を答えよ。

解答:WTO(世界貿易機関)

解説:ここでは「1995年」「貿易の自由化」というキーワードが手がかりです。前年まで続いたウルグアイ・ラウンドの結果として設立された機関=WTOを答えられれば正解。GATTと混同しないよう注意が必要です。

例題②(高校入試 公民 分野より想定問題)

問題:次の国際機関のうち、貿易に関するルール作りや紛争解決を行っているのはどれか。

ア IMF(国際通貨基金)

イ 世界銀行(IBRD)

ウ WTO(世界貿易機関)

エ ILO(国際労働機関)

解答:ウ WTO(世界貿易機関)

解説:IMFは通貨の安定、世界銀行は開発支援、ILOは労働者の権利に関わります。それぞれの役割の違いを整理して覚えると、選択肢問題で迷いません。

例題③(大学入試 現代社会 論述問題例)

問題:GATTからWTOへの移行の背景と意義について、100字以内で説明せよ。

模範解答例:

GATTは関税削減に効果があったが、法的拘束力や紛争解決力が弱かった。そこで1995年に常設機関WTOが設立され、強制力のある貿易ルールと紛争処理制度が整えられた。

解説:論述問題では「①GATTの限界」「②WTO誕生の目的」「③設立年」の3点を盛り込むと高得点につながります。

ヒロト

ヒロト選択肢問題なら覚えれば解けそうだけど、論述問題は難しいなぁ…

コトハ

コトハそうね。でも“GATTの限界を克服するためにWTOができた”って流れを意識すれば、100字くらいならまとめやすいわよ。

ヒカル

ヒカルポイントは“限界 → 改革 → WTO誕生”の三段構えで整理することです。試験では丸暗記よりも、この流れを理解しておくのが大切です。

よく出る国際機関のアルファベット略語まとめ

受験や一般知識として、国際機関のアルファベット略語は頻出ですが、混同されやすいポイントでもあります。特に「WTOとIMFの違い」などはよく試験に出ます。

表:国際機関の略語まとめ(受験でよく出るもの)

| 略称 | 正式名称(日本語) | 主な役割 | 本部所在地 | 誤解されやすい点 |

|---|---|---|---|---|

| WTO | 世界貿易機関(World Trade Organization) | 貿易ルール作り、紛争解決 | スイス・ジュネーブ | IMFや世界銀行と混同されやすい |

| GATT | 関税及び貿易に関する一般協定(General Agreement on Tariffs and Trade) | 関税引き下げ推進(協定) | ― | WTOの前身だが「機関」ではない |

| IMF | 国際通貨基金(International Monetary Fund) | 通貨・金融の安定 | 米国・ワシントンD.C. | WTOと混同されがち |

| 世界銀行(IBRD) | 国際復興開発銀行(International Bank for Reconstruction and Development) | 開発途上国への融資・支援 | 米国・ワシントンD.C. | IMFと間違えやすい |

| OECD | 経済協力開発機構(Organisation for Economic Co-operation and Development) | 先進国の政策協調 | フランス・パリ | 国連機関と誤解されやすい |

| UNCTAD | 国連貿易開発会議(United Nations Conference on Trade and Development) | 開発途上国支援、貿易促進 | スイス・ジュネーブ | WTOと役割が似ているので混同注意 |

WTOを理解するための表

年表

- 1948年:GATT発効

- 1986年:ウルグアイ・ラウンド開始

- 1995年:WTO発足

比較表:WTO・IMF・世界銀行の違い

| 機関 | 主な役割 | 発足年 | 本部所在地 |

|---|---|---|---|

| WTO | 貿易のルール作り・紛争解決 | 1995年 | ジュネーブ |

| IMF | 通貨・金融の安定 | 1944年 | ワシントンD.C. |

| 世界銀行 | 開発援助・融資 | 1944年 | ワシントンD.C. |

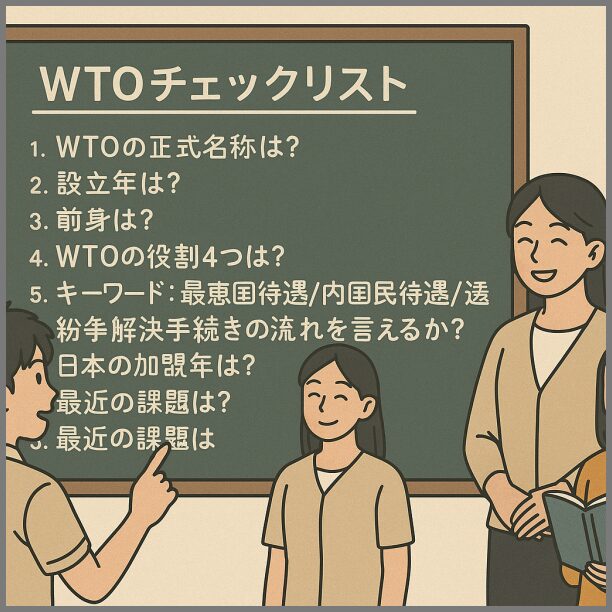

まとめと受験直前チェックリスト

WTOを学ぶ意義

- WTOは「自由で公正な貿易」を守るための国際機関

- 1995年にGATTを発展的に引き継いで設立

- 世界の貿易ルール作り、紛争解決、交渉の場として機能

- 日本にとっても、安定した貿易体制を維持するため不可欠

- 近年は米中摩擦、紛争解決の停滞、デジタル経済や環境問題への対応など、新たな課題に直面している

受験直前チェックリスト

✅ WTOの正式名称は?(World Trade Organization=世界貿易機関)

✅ WTOの設立年は?(1995年)

✅ WTOが誕生する前の仕組みは?(GATT:関税及び貿易に関する一般協定)

✅ WTOの大きな役割3つは?(ルール作り・紛争解決・交渉の場)

✅ WTO誕生のきっかけとなった交渉は?(ウルグアイ・ラウンド)

✅ GATTとWTOの違いは?(協定 vs 常設機関/法的拘束力の強さ)

✅ 日本の加盟はいつ?(1955年)

✅ IMF・世界銀行・OECDと混同していないか?

✅ 最近のWTOの課題は?(紛争解決機能停止、デジタル貿易、環境問題)

ヒロト

ヒロトチェックリストで確認したら、けっこう覚えやすくなった気がする!

コトハ

コトハでしょ?ポイントを整理すれば、“暗記”じゃなくて“理解”できるから忘れにくいのよ。

ヒカル

ヒカル受験直前は、このリストを声に出して確認すると効果的です。国際経済の流れとセットで押さえておけば、試験本番でも安心です。

コメント